在当前的人力资源管理实践中,数字化转型是一个常常出现的概念。那么,什么是数字化转型?人力资源数字化转型只是选用一套更先进的人力资源系统吗?如果不去探索其中的底层逻辑,一味追求的数字化转型,反而会适得其反。

一 、从人力资源管理的历史变迁看底层逻辑

01 二十一世纪最大的管理难题之一是对知识工人的管理

先简单定义一下“底层逻辑”,虽然每个人的解读可能不同,我的理解是“所讨论的事务、问题作为一种存在或现象,它为什么会存在和发展、这种存在和发展背后最本质的运行规律是什么。”

那按照这个理解,“人力资源管理的底层逻辑”,可被拆解成“人力资源管理作为一种事务,它为什么会存在,这种存在背后最本质的运行规律是什么?”

简而言之,“人力资源管理”的出现、存在和发展,可追溯到工业革命的发生。 规模化机器生产需要人的严密协作,人类有史以来第一次,除军事原因,被大规模组织起来共同完成价值创造的过程。

由此催生了以“铁锹试验”发轫的“泰勒-科学管理理论”,这也是现代管理的起点,主要的管理对象就是“人”。

后又有了著名的梅奥-霍桑工厂试验、现代管理理论之父巴纳德的关于人和组织的社会系统理论等等一系列研究。

对人的假设,也从泰勒时代的“经济人”到后来“社会人”再到“自我实现人”,又发展演变到“复杂人”的假设;同样,对组织的认识也发生了深刻变化,出现各种人力资源管理的假设和学说等等。

进入到二十一世纪知识经济时代,很多工作可以被以机器人和AI技术为代表的自动化设备替代,工作场所中更大比例是管理大师彼得德鲁克所讲的“知识工人”。这样的“知识工人”可能比“复杂人”的假设更为“复杂“。因此德鲁克也断言,“二十一世纪最大的管理难题之一是对知识工人的管理”,如何激发他们的积极性、应该采用怎样不同以往的新组织方式和管理模式,是人力资源管理的新挑战。

纵观人力资源管理的历史变迁,人力资源管理的底层逻辑,从它作为一种事务或功能出现,以及最新变化和发展来看,就是“如何对人以及由人组成的组织,做出更全面更科学的假设、理解和解释”,以及建立在这种正确解读基础上的“如何更好的激励人和组织的问题”,这个“激励”在不同的业务环境中就可以被具象化为“绩效”“敬业度”“人效”“幸福度 Wellbeing”等等。

02 没有衡量,就没有管理

讲到这里,这也就带出了第二个问题“人力资源管理最核心的关切又是什么?”。

显而易见,这个核心关切肯定是“人“。但正如王阳明创立和传播他的“心学“时所说,此事不仅“知易行难”,而且事实上“知也不易”。

彼得德鲁克讲过,“没有衡量,就没有管理”,机器设备、财务数据等可以被各种指标来衡量。但作为管理对象的“人”,以及人背后的“人性”“人心”如何才能被有效准确得“衡量”?如果不能被有效衡量,那又拿什么作为管理的依据?

这也造就了人力资源管理当中的各种理论和假设,当然这些理论和假设是借助了人格心理学、工业心理学、社会心理学、组织行为学、经济学等等学科的理论和学说。

除了借助以上西方经典管理学科,还有企业家试图借助和运用东方传统哲学来解决人力资源管理中的问题。例如最近刚刚去世的日本企业家稻盛和夫,把受到中国阳明心学深刻影响的东方式的哲学理念(敬天爱人、利他、致良知、以人为本)和西方现代管理学科结合,探索一种新的激励人、激励组织的方法。

我自己对稻盛和夫先生的探索和实践深深钦佩,但由此产生的方法能否跳出东亚文化圈而成为一种普世的理论还是有一定的担忧。

二、 对比中西方人力资源管理变迁

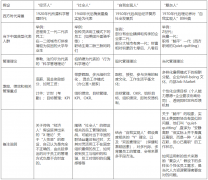

西方人力资源管理理论上,经历了“经济人”“社会人”“自我实现人”“复杂人”的几个阶段。

这个背后是对应着西方工业革命以后几个典型的经济社会发展阶段:

从一开始机器设备逐步引入、整个社会生活水平逐步发展到吃饱不饿,再逐步发展到新技术不断引入、生产力水平不断提高,员工生活水平不断提高,从而不仅停留在养家糊口,过上体面生活的层面,更会进一步考虑自己职业的发展和个人价值的实现,尤其是随着白领员工比例的不断提升,这个趋势就越来越明显。

对比西方这样的发展变化。中国改革开放后,用短短三十年时间,经历了西方工业化一百多年的历程。不仅如此,地区发展的不平衡、行业发展的不均衡,使得我们在同一历史时间段内,有进城务工但很难留在大城市的一代二代农民工、有互联网创业者和科技码农、有房产自由的城市富二代一族等等,这就有点类似1920年代美国泰勒管理时代的工人和2000年代的互联网知识经济时代硅谷程序员生活在同一时空的意思。

对于中国人力资源管理者(不仅仅是指人力资源从业者,而是一切有领导员工职责的人员)来说,需要基于不同的人群以及他们不同的情况、不同的人力资源管理假设和理论,运用不同的方法,制定不同有效的策略。如华为,招工程师的时候,就有“小镇青年”+“二线985学校毕业”的画像,用全员持股分红来激励这一批“能干肯干加苦干“的员工。

当然,随着行业和企业高速发展期过去,随着加入职场的是相对富裕的90后00后,相信华为会做出招人、用人、留人策略的相应调整和变化。

以上一个简单的表格,做了中西方的简要但远不够精确的对比,需要说明的是,在一个人或一个群体的身上,这几个假设可能都存在的而且是同时存在的,只是在不同的社会环境下、在自身不同的经济条件下、甚至在不同的职业发展阶段,各种假设下的特性所占的比例和所起的作用是不同的。

典型案例是,当下在一二线大城市打拼的,但家境一般的大学毕业生,他们想实现自我的价值,在事业上创出一片天地实现自己年少时的梦想。但首先要面对的是每个月房租生活费,以及计算有没有可能买房,在这个城市留下来的现实考虑。

需要说明和注意的一点是,这几个假设之间并没有孰高孰低、孰好孰坏,就像一个城市富二代飞到香港听一场自己喜欢的艺人音乐会,并不比一个自食其力吃苦耐劳的农民工吃一碗心仪的大碗宽面在人性层面上更高尚或高级。

就如现已年过半百现在的自己,依然记得近三十年前刚刚研究生毕业工作为了一千块钱的涨薪,从制造业跳槽到IT行业,因为深深明白在上海所有的一切需要自己打拼并要报恩赡养自己的父母。

站在企业员工的一侧,最不屑的可能是 “在需要谈钱的时候,你和我谈情怀”、“在我可以更多考虑自我价值如何在企业平台上实现的时候,你和我谈上个月考勤迟到100块奖罚的事情”。

同样,站在企业管理者和经营者的一侧,最不满的可能是已经尽了企业发展阶段和水平的可能性,给了待遇、给了激励,但还是有一些人“各种花式摸鱼加甩锅”“公司这个不好那个不好,只有自己是最好的”。

因此,对人力资源管理者来说,

根据企业所处的行业、企业内不同业务单位的特点、以及所雇佣员工的不同特性;

根据企业业务需要和发展阶段,从而制定不同的激励策略和其他管理制度;

根据合适的人才画像、制定合适的人才激励措施、以及合适的人才发展和保留措施。

从而真正做到“找对人、用好人、留住人”的目标,为企业的发展奠定坚实的人才基础!

但现实中也有相当多的反例,例如不根据企业业务和员工特性,迷信和照搬不同行业不同管理对象的管理方法,甚至有夸大忽悠的成分。你很难想象Google CEO 劈柴同学(Sundar Pichar)或HR的负责人,去和Tesla的创始人老马同学说,“我这叫OKR的东西很灵,你的特斯拉工厂应该用起来,立马见效”。

相信劈柴同学不会这么做,即便做了,聪明如老马,他也不会听。成熟的管理者会心知肚明,他的不同业务板,不同组织、不同员工,适用不同的激励和绩效管理模式方法,没有所谓的“one-size-fits-all”。

最后一句话带货,正是因为从理念上认知到管理的多样性和复杂性,易路人力资源软件的全面薪酬、即时激励以及全面绩效管理系统,给了企业管理者技术上的灵活性、选择性和可配置性,应对和满足企业管理上多样和变化的需求。